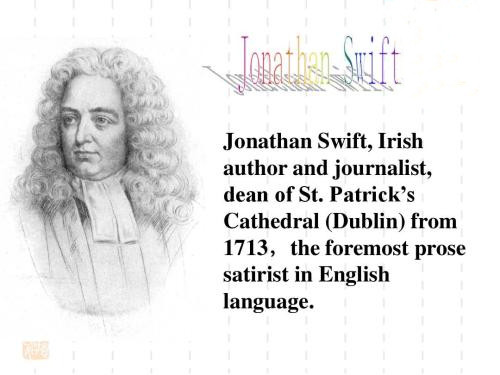

讽刺作家乔纳森·斯威夫特

乔纳森·斯威夫特(Jonathan Swift,1667—1745年),大不列颠及爱尔兰联合王国作家,政论家,讽刺文学大师,曾被高尔基称为“世界文学创造者之一”。

乔纳森·斯威夫特以著名的《格列佛游记》和《一只桶的故事》等作品闻名于世,但更出名的是他的讽刺类文章。他犀利而平易的文学风格被评论家称作“斯威夫特式”(Swiftian)风格,成为文学批评的术语,从而在世界文坛留下了影响。

关于一篇谈话类杂文的提议(节译)

我认识一位才子,决非易与之辈,但正于此,其口才及主持能力,才得以施展。他既不期望消息灵通,也无意受人款待,所作所为,只为展示其个人才华。他所在意的只是人气,并不在意交谈是否出色。故而喜爱与倾听人士经常交往,声称他们都是自己的崇拜者。

真的,一生中我所能记起的最差的交谈,莫过于威尔咖啡屋了。人们所称的才子,以前就在那儿召集人气。也就是说,五六个人写了剧本,或者至少有个开场白,或分享一部杂录,就去那里相互犒劳一番,轻飘飘气定神闲,俨然一副重要无比的神情,似乎已为人性付出至高无上的努力,或系英王国之命运于一身;

通常会有谦逊的听众,是一些律师学院或大学的年轻学生,距离颇远,赶来倾听这般神谕。回家时,对于所学的法律,哲学,已然极为鄙视。他们头脑中充斥着优雅,批评,纯文学名义下的垃圾。

旧时诗人用这个方法买弄学问,泛滥成灾。我猜想,是由于用词不当。因为买弄学问的过于前沿,不合时宜地超出行文常理,且往往对于自己的文章赋予过高的价值。按此定义,宫廷人士与军人,也许与哲学家与牧师一样,负有迂腐之罪。女人们也有相同的罪过,谈论起衬裙,粉丝或瓷器来,滔滔不绝。

出于这个原因,人们往往喜欢谈论自己最在行的事物。这样做很谨慎,也很礼貌,但聪明人却很难接受这种自由自在的方式。除了有卖弄之嫌,本人也无法借此提高。

如果您还没有关注优智家,请扫描下面的二维码:

[图像来源:百度]